法律事務所リベロ(東京都足立区)

所長弁護士

寄与分とは,被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与(通常期待される程度を超える貢献)をした相続人(寄与相続人)が,通常もらえる相続分に加えて受け取れる財産のことです。

寄与分の金額は,相続開始後に相続人全員の協議によって決めますが,協議が調わない場合には,家庭裁判所が,寄与の時期,方法,程度,相続財産の額その他一切の事情を考慮して定めることになっています。

寄与分には以下の4つの要件があります。

無報酬又はこれに近い状態で,被相続人が経営する農業,その他の自営業に従事する場合です。

被相続人の不動産や株式の購入資金を援助したり,医療費や施設入居費などを負担することです。

無報酬又はこれに近い状態で,療養中の被相続人の療養介護を行うような場合です。

無報酬又はこれに近い状態で,被相続人に対し,毎月仕送りをしたり,一緒に同居生活を送り,衣食住全般にわたり面倒を見たりすることです。

無報酬又はこれに近い状態で,被相続人の賃貸マンションの管理をしていたような場合です。

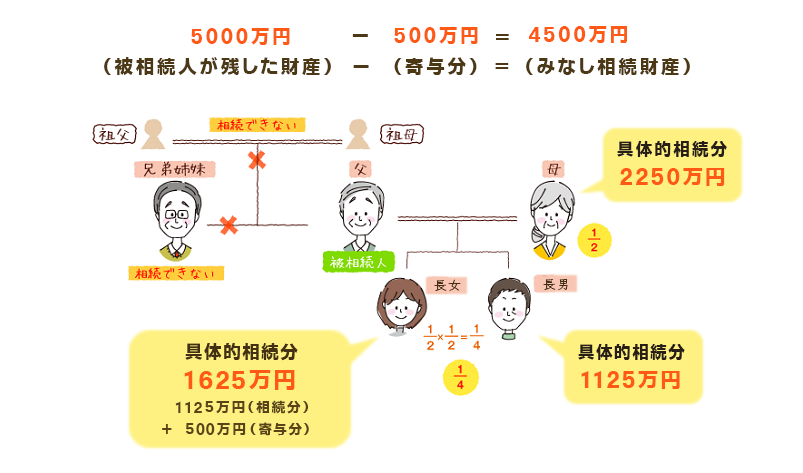

被相続人が相続開始時に有していた財産の価額から寄与分額を控除した計算上の財産を相続財産とみなして(これを,「みなし相続財産」といいます),それに各相続人の相続分を乗じて一応の相続分を求め,寄与相続人については,この相続分に寄与分を加えた額をもって,その具体的相続分とします。

被相続人が5000万円の財産を残して死亡し,相続人が妻と子2人(長男,長女)で,長女に500万円の寄与分があった場合,5000万円-500万円=4500万円を相続財産とみなして,妻の具体的相続分はその1/2である2250万円,長男の具体的相続分はその1/4である1125万円,長女の具体的相続分はその1/4である1125万円に寄与分500万円を加算した1625万円とします。

相続人間の争いは,一挙に解決出来ることが望ましいと考えられるため,寄与分として請求することも可能です。ただし,一旦寄与分で受取ながら,再度,民事訴訟で請求したり,民事訴訟を経て,借金の返済等を受けながら,再度,寄与分として請求することは出来ません。二度取りを許すことになるからです。

実務上,相続人以外の者のした貢献について,その寄与が相続人の寄与と同視出来るような場合には,相続人の寄与分として請求できるとされています。例えば,以下のような場合です。

原則として,出来ません。

あくまで,寄与分を請求出来るのは相続人のみです。

相続人以外の第三者に包括遺贈されるのは,その者の寄与に報いてのことで,包括遺贈の中に寄与の程度が十分考慮されていると考えられています。但し,多大な寄与をしていたにも関わらず,包括遺贈の割合が著しく少ないような場合には,公平の観点等から,寄与分が認められる余地はあります。

包括受遺者とは?

財産を特定せずに、プラスもマイナスも含めて、遺産のすべてを包括して遺贈(譲ること)された人のこと。

出来ます。

代襲相続人は,被代襲者に代わって被代襲者の相続分を受けるとされており,被相続人が主張出来たはずの寄与分の請求も当然出来るとされています。

代襲相続とは?

本来遺産を相続するはずの法定相続人がすでに死亡するなどをしていた場合等に、その子などが代わりに相続する制度のこと。

妻については,被相続人との間に,夫婦の協力扶助義務が課せられています。一方,子は親である被相続人に対し,一般的な扶養義務ないしは互助義務を負うに過ぎません。そこで,妻にとっては当然すべき義務の範囲内の行為が,子にとっては特別の寄与と判断されることはあります。

つまり,特別の寄与と認められる貢献の程度は,被相続人と各相続人の身分関係によって異なるとされています。

残念ながら,寄与分は認められません。

相続人の寄与行為がなければ相続財産が現実の減少以上に減少したと認められる場合,寄与分が認められる余地があります。

寄与分の額が生前贈与の額を超える場合に,その差額分のみ請求出来ます。これについては,次のような判例があります。

「・・・寄与分の制度は,相続財産の増加ないしは維持に特別の寄与があった被相続人と他の共同相続人との実質的公平を図る制度であるから,寄与相続人が,被相続人からの生前贈与を受ける等して寄与相当分が報われている場合は,その限度で寄与分の請求はできないというべきであるところ,前記認定の寄与分の評価額から申立人が被相続人から贈与を受けた価額を差し引いた632万1840円が,申立人が本件において寄与分として請求できる額というべきである」

盛岡家裁一関支部平成4年10月6日審判

法律上,寄与分は,被相続財産から遺贈の額を控除した額を超えることは出来ないと規定されているため(民法904条の2条3項),一部しか認められません。寄与分制度は,遺贈に表された被相続人の意思に反しない限りで認められるに過ぎません。

例えば,被相続人が5000万円の財産を残して死亡し,相続人が妻と子2人(長男,長女)で,被相続人が妻に対し2500万円を遺贈する旨の遺言をしている場合,長男が3000万円の寄与分があったと主張しても,5000万円から遺贈額2500万円を引いた2500万円の範囲内でしか寄与分は認められません。

出来ません。

法律上,寄与分は,被相続財産から遺贈の額を控除した額を超えることは出来ないと規定されており(民法904条の2条3項),遺贈は寄与分に優先するためです。

寄与分を遺言で定めることは出来ません。遺言によって出来る行為(遺言事項)は厳格に定められており,寄与分は遺言事項に含まれていないからです。

もし,被相続人が,相続人の特別の寄与に報いたい場合には,遺贈したり,相続分の指定をするなどの方法があります

寄与分はあくまで,被相続人の死後に,相続人間の協議または家庭裁判所のよって決められるものです。

例えば,被相続人が5000万円の財産を残して死亡し,相続人が妻と子2人(長男,長女)で,妻に対し3500万円の寄与分を認めることが出来るかといった問題です。つまり,妻の寄与分がない場合,長男,長女は,遺留分として,5000万円×1/2×1/4=625万円が認められますが,妻に3500万円の寄与分が認められた場合,(5000万円-3500万円)×1/2×1/4=187万5000円しか取得出来なくなります。

これについては,寄与分に上限の定めがないことから,遺贈を控除した額の範囲内であれば,他の相続人の遺留分を侵害するような寄与分の額も認められることになっています。

ただし,以下の判例があり,実際には,寄与分の額を定めるには,他の相続人の遺留分の額も考慮されます。

「寄与分の制度は,相続人間の衡平を図るために設けられた制度であるから,遺留分によって当然に制限されるものではない。しかし,民法が,兄弟姉妹以外の相続人について遺留分の制度を設け,これを侵害する遺贈及び生前贈与については遺留分権利者及びその承継人に減殺請求権を認めている(一〇三一条)一方,寄与分について,家庭裁判所は寄与の時期,方法及び程度,相続財産の額その他一切の事情を考慮して定める旨規定していること(九〇四条の二第二項)を併せ考慮すれば,裁判所が寄与分を定めるにあたっては,他の相続人の遺留分についても考慮すべきは当然である。確かに,寄与分については法文の上で上限の定めがないが,だからといって,これを定めるにあたって他の相続人の遺留分を考慮しなくてよいということにはならない。むしろ,先に述べたような理由から,寄与分を定めるにあたっては,これが他の相続人の遺留分を侵害する結果となるかどうかについても考慮しなければならないというべきである。」

東京高等裁判所平成3年12月24日決定

特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。

平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。

平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。

弁護士として約18年、離婚、相続、債務整理、交通事故、労働問題、不動産、刑事事件、消費者事件、知的財産、企業法務等、多岐に渡って相談をお受けしております。事件に対する、粘り強く、あきらめない姿勢が強みです。極真空手歴約20年。

法律事務所リベロは北千住徒歩7分の地域密着型法律事務所です。堅苦しくなく、依頼者の方が安心して相談出来る事務所です。お気軽にご相談ください。

弁護士として約18年、離婚、相続、債務整理、交通事故、労働問題、不動産、刑事事件、消費者事件、知的財産、企業法務等、多岐に渡って相談をお受けしております。事件に対する、粘り強く、あきらめない姿勢が強みです。極真空手歴約20年。

法律事務所リベロは北千住徒歩7分の地域密着型法律事務所です。堅苦しくなく、依頼者の方が安心して相談出来る事務所です。お気軽にご相談ください。