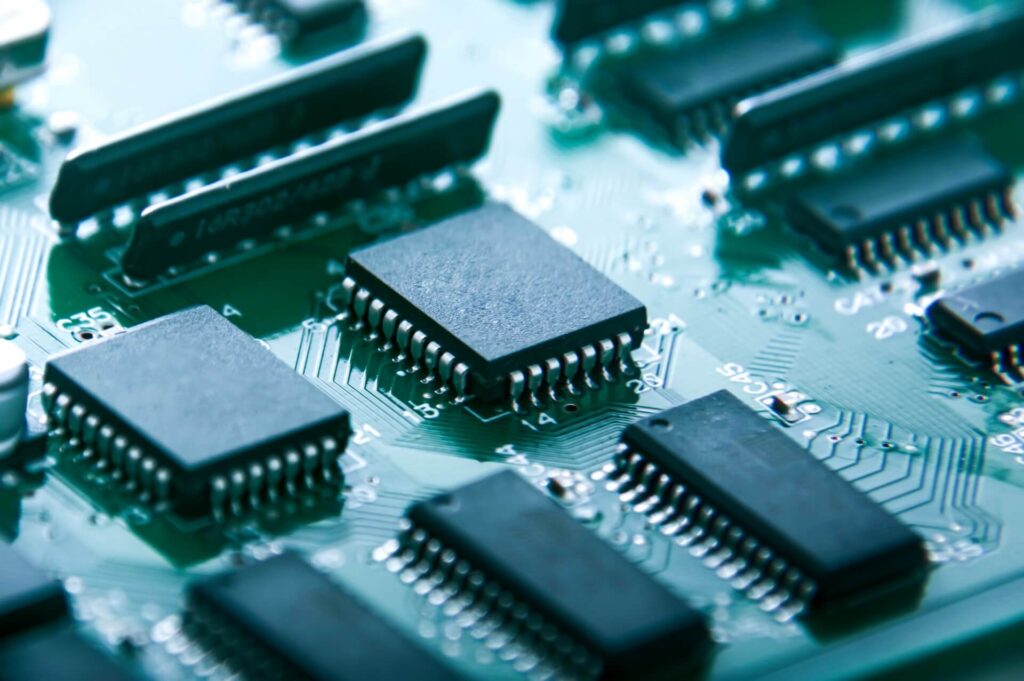

特許権者は、業として特許発明を実施する権利を専有します。従って、特許権者だけが業として特許発明を実施することが出来、他人が無断で特許発明を実施することは出来ません。

従って、無断で他人の権利範囲の技術を実施すれば、特許権を侵害することになります。

そして、特許権侵害になるかは、特許発明の独占が認められている範囲(技術的範囲)に、他人が製造販売等する製品が含まれるかによって判断します。

具体的には、

例えば、特許請求の範囲が、A+B+C+Dと分解された時、対象製品がA~D全てを含む場合、特許侵害となります。

そこで、対象製品が、A+B+C+Dの場合はもちろんのこと、A+B+C+D+Eの場合など、別の要素Eを含んでいたとしても、A+B+C+Dを含んでいる限り、特許侵害となります。一方、対象製品が、A+C+Dなど、一部でも構成要件を欠く場合には、特許侵害とはなりません。

特許権侵害となるか否かは、対象製品が特許発明の技術的範囲に含まれるか否かによって判断されます。従って、特許発明の技術的範囲を定めることが大切です。以下でその確定方法を説明します。

特許請求の範囲に記載されている発明のみが、特許発明の技術的範囲判断の基準となります。従って、特許請求の範囲に記載されていない発明の内容は、明細書の発明の詳細な説明に記載されていても、特許発明の技術的範囲に含まれません。

特許請求の範囲に記載された用語は、明細書の記載、すなわち発明の詳細な説明等の記載や図面を考慮して、解釈すべきとされています。

特に、特許請求の範囲に記載した用語が多義的な場合には、発明の詳細な説明の記載等により、その意義を明らかにします。

特許請求の範囲の用語の意義を解釈する際、出願から特許になるまでの間に、出願人が示した意図又は特許庁に示した見解を参酌すべきとされています。

例えば、特許出願手続きで、審査官の拒絶理由に対し、特許請求の範囲の意義を限定する意見書や補正書を提出し、その結果、特許査定がされた場合、後の特許侵害訴訟において、これと異なる主張をすることは許されません。

特許請求の範囲の意義を明確に理解するために、出願時の技術水準を考慮して解釈すべきとされています。

権利行使をする前に、

が必要です。

特許原簿謄本を取り寄せて、権利の存在を確認すると共に、特許料が納付され、特許権が存続しているか等を確認します。また、単独所有なのか、共有なのか、会社の所有なのか、それとも代表者個人の所有なのか等、特許権者をきちんと確認する必要があります。

包袋記録を取り寄せ、拒絶理由通知に対し、どのような応答していたのか、登録後、無効審判に対し、どのような対応をしていたのか等を確認する必要があります。裁判では、特許庁とのやりとりと矛盾した主張をすることが出来ませんので、事前に確認してく必要があります。

特許権侵害の訴訟を提起した場合、相手方が、特許権の無効を主張してくることが多いため、権利行使の前に、再度、公知文献を収集し(特に、審査段階で収集しなかった文献や外国の特許公報など)、無効理由がないか(進歩性があるか等)を確認しておく必要があります。

特許権を侵害しているかを判断する上で、現物の入手は極めて重要です。

対象製品が特許発明の技術的範囲に属するか判断することは容易ではありません。特に、特許権者の方は、技術的範囲を広く捉えがちですが、裁判になると、そのままの見解が通るとは限りません。

権利行使をしたところ、逆に、相手方から特許無効審判を起こされ、特許が無効とされてしまったのでは、何のための権利行使か分かりません。

従って、権利行使の前には、客観的な立場からの意見を聞くべきです。

特許庁の判定は、特許庁が行う一種の鑑定です。法的拘束力はありませんが、専門官庁が行う判断ですから、事実上、尊重されますので、利用する価値はあります。

弁理士による鑑定も、その意見は、尊重に値するものですが、出願に関与した弁理士だと、その意見が偏りがちなため、出願に関与していない、中立的な立場の弁理士に鑑定してもらう必要があるでしょう。